Ukraine : garantir la continuité des soins VIH en contexte de guerre

Financé par L’Initiative et mis en œuvre par l’organisation communautaire 100% Life, le projet Fight for Life soutient les cliniques ukrainiennes qui continuent d’assurer les soins VIH malgré la guerre. Dmytro Sherembey, figure centrale de la société civile et président du conseil de coordination de 100% Life, raconte comment la continuité des traitements est devenue un acte quotidien de résistance, dans un pays où plus de sept millions de personnes ont été déplacées depuis 2022.

Maintenir les soins en temps de guerre

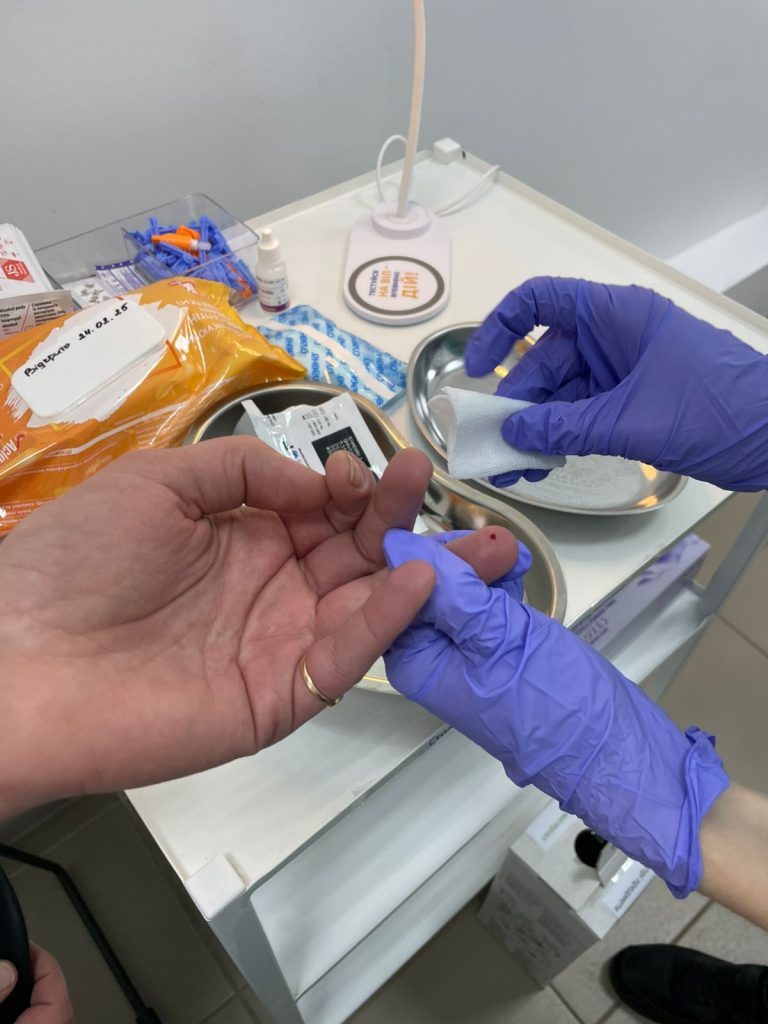

À Kyiv, Poltava, Rivne ou Chernihiv, les cliniques communautaires de 100% Life continuent d’accueillir chaque jour des personnes vivant avec le VIH, des usagers de PrEP (prophylaxie pré-exposition, un traitement préventif) ou de traitement de substitution aux opiacés, et un nombre croissant de déplacés internes. Les consultations s’enchaînent malgré les alertes aériennes, les coupures d’électricité et une instabilité devenue structurelle depuis février 2022.

Dmytro Sherembey résume l’ampleur du choc initial : « Au cours des premiers mois de la guerre, plus de trente établissements fournissant des services VIH ont été détruits ou ont cessé leurs activités. » L’effet a été immédiat : « L’impact le plus important a été la destruction des infrastructures, l’interruption de la logistique et le déplacement interne à grande échelle. »

En 2022, les volumes de dépistage ont chuté de 23 %, les diagnostics tardifs ont augmenté, et plus de sept millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. Les services publics, fragilisés par les bombardements et la mobilisation d’une partie du personnel, ont dû réduire leurs activités. Dans ce contexte, les cliniques communautaires sont devenues un point d’ancrage essentiel, garantissant la continuité du traitement antirétroviral, des consultations et du soutien psychosocial.

Au fil des mois, la place de 100% Life dans la réponse s’est affirmée : rôle national dans la PrEP avec un modèle intégré sous double supervision, et maintien à Poltava de l’un des rares programmes d’OST (traitement de substitution aux opiacés) encore pleinement conformes, au sein d’un dispositif clinique complet.

L’organisation a continué de fonctionner grâce à une structuration clinique solide, éprouvée bien avant la guerre. « Notre approche s’appuie sur la haute qualification de nos équipes et sur un modèle multidisciplinaire bien organisé », souligne Sherembey. Infectiologues, addictologue, généralistes, psychologues et travailleurs sociaux travaillent de manière coordonnée, une configuration qui s’est révélée plus résiliente que dans de nombreuses structures publiques. « Notre large expérience des services à distance permet aussi à l’équipe de travailler sans interruption. »

Cette architecture a permis de tenir lorsque le système vacillait. Dans les cliniques appuyées par Fight for Life, elle s’est traduite par le maintien des services essentiels – consultations médicales, traitement antirétroviral, prophylaxie pré-exposition (PrEP) et traitement de substitution aux opiacés – parfois en remplacement de structures publiques endommagées. À l’échelle nationale, le dépistage a rebondi (+39,6 %) suite au choc initial et l’accès au traitement de première ligne, utilisé par 120 000 personnes, a été sécurisé.

Rebâtir une logistique sous les bombes

Dès les premières semaines de l’invasion, la chaîne d’approvisionnement s’est effondrée : « la logistique des médicaments et des fournitures diagnostiques s’est pratiquement arrêtée », explique Sherembey. Les fournisseurs internationaux ont cessé leurs livraisons ; les chauffeurs masculins, mobilisables, ne pouvaient plus quitter le territoire. L’inflation a parfois doublé ou triplé les prix des fournisseurs locaux. La fermeture de l’entrepôt national de Boryspil a forcé une relocalisation d’urgence à Lviv.

Un corridor d’urgence a alors été rétabli : stockage en Pologne, procédures spéciales aux frontières, puis acheminement par les chemins de fer ukrainiens jusqu’à Lviv. Le gouvernement américain est intervenu pour sécuriser la production et les achats du traitement de première ligne, essentiel pour la quasi-totalité des patients.

Certaines zones restaient pourtant inaccessibles. « La connexion entre la région de Kyiv et Chernihiv était bloquée », rappelle Sherembey. Des volontaires ont trouvé un bateau pour traverser une rivière et livrer les traitements sous les tirs. « Un de nos groupes de volontaires a été tué : leur véhicule transportant des médicaments et de l’aide humanitaire a été délibérément détruit. »

Au fur et à mesure que quelques routes rouvraient, les équipes ont adapté leurs pratiques. « Assurer la continuité du traitement antirétroviral en temps de guerre est une priorité absolue pour notre clinique », souligne Sherembey. Téléconsultations renforcées, délivrances multi-mois, distribution postale, logistique individualisée, y compris vers l’étranger ou les zones de combat : « une logistique individualisée et bien coordonnée pour livrer les traitements partout en Ukraine et à l’étranger, y compris aux militaires déployés sur les lignes de front. » Plus de 1 000 déplacés internes ont pu maintenir leur traitement grâce à ces dispositifs d’urgence.

Retrouver les patients dispersés par le conflit

La destruction du centre VIH de Marioupol a laissé des milliers de personnes sans suivi. « Le centre VIH de Marioupol a été entièrement détruit », indique Sherembey. Privée de dossiers et de listes fiables, l’équipe intégrée à 100% Life a entrepris de retrouver les patients un par un, dans une population massivement dispersée. Environ 1 800 personnes ont pu être réorientées vers d’autres cliniques ; 500 sont aujourd’hui suivies par le réseau. Près de 3 000 demeurent introuvables.

Dans l’ensemble du pays, l’accès aux soins a dû être réorganisé dans l’urgence : les procédures ont été profondément simplifiées, « il suffit à un patient de demander de l’aide pour recevoir l’ensemble des services ». Cette flexibilité s’applique aussi aux personnes réfugiées à l’étranger, souvent privées de documents médicaux.

La mobilisation militaire a, elle aussi, introduit un angle mort sanitaire. « Les hommes, focalisés sur la protection et la survie, cessent d’accorder une attention adéquate à leur propre santé », explique Sherembey. Beaucoup interrompent l’ART, abandonnent la PrEP ou évitent le dépistage par crainte de la commission médicale. Certains reviennent en état clinique sévère. L’exposition accrue au sang en zone de combat augmente les risques de transmission, alors même que les capacités de prévention sont sous tension.

Une réponse sous pression, un avenir incertain

Cette pression se répercute aussi sur les équipes, soumises à une tension permanente. « La clinique a constaté une augmentation significative des cas d’épuisement professionnel et d’état de stress post-traumatique parmi le personnel », observe Sherembey. Les patients présentent eux-mêmes davantage de troubles aigus du stress, ce qui alourdit la charge psychologique. La mobilisation et l’exode d’une partie des professionnels fragilisent encore la réponse : « Le système médical est extrêmement fragile en raison de l’émigration à grande échelle du personnel et de la mobilisation. »

Parallèlement, la prévention souffre d’un déficit chronique de financement et les populations clés sont moins prioritaires. Ces dynamiques, classiques en temps de guerre, augmentent les risques de transmission. « La principale inquiétude pour les années à venir est la forte hausse attendue des nouveaux cas de VIH », notamment chez les militaires et les personnes déplacées. Les interruptions de traitement, la mobilité extrême et la tension sur les services créent un terrain propice à un rebond épidémique.

Dans ce contexte, la continuité des soins dépend de soutiens ciblés. L’appui de L’Initiative a permis de stabiliser les équipes (salaires, prévention du burnout), de financer des relocalisations critiques, de renforcer la logistique interne et internationale, et de maintenir les services pour plus d’un millier de déplacés internes. Une contribution discrète mais déterminante pour éviter l’effondrement du continuum.

Au-delà de cet appui, la continuité des soins demeure la barrière principale contre un rebond épidémique. Les adaptations développées en Ukraine — logistique individualisée, suivi à distance, simplification des procédures — éclairent des pistes utiles pour d’autres contextes de crise. Sherembey résume l’esprit de cette mobilisation : « Nous tenons parce que nous refusons d’abandonner nos patients. C’est, au fond, le sens de notre travail : lutter pour la vie. »