Intégrer le changement climatique dans la riposte au paludisme des pays d’Afrique subsaharienne

Malgré les investissements et les efforts continus des Programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), le continent africain peine à endiguer cette maladie. Les résultats sont en deçà des ambitions : la baisse n’a été que de 11 % des cas depuis 2015, alors que l’Union africaine visait une réduction de 40 % d’ici 2020. Les pays africains doivent aussi faire face à un nouvel enjeu de portée mondiale qui rebat les cartes de la lutte contre le paludisme : le changement climatique. En modifiant la répartition géographique et la saisonnalité de la maladie, il impose une adaptation urgente des stratégies de prévention et de lutte. L’Initiative et l’Institut d’enseignement supérieur de Ruhengeri (INES-Ruhengeri) ont coorganisé, du 2 au 6 décembre 2024, à Musanze (Rwanda), une formation dédiée à l’impact climatique sur le paludisme. Des représentants de 19 pays francophones d’Afrique subsaharienne se sont réunis pour discuter de stratégies de lutte intégrant cette nouvelle réalité.

Historiquement défini comme le « mal des marais », le paludisme est une maladie ancienne, liée aux zones humides, marécageuses et aux cours d’eau. En 2023, l’Afrique subsaharienne supportait une charge disproportionnée de cette maladie, concentrant 94 % des cas mondiaux et 95 % des décès. Les conditions climatiques de la région favorisent le développement de moustiques femelles du genre Anopheles, vecteurs de la maladie. C’est pourquoi la pandémie est qualifiée de vectorielle : porteurs du parasite Plasmodium, ces moustiques le transmettent à l’hôte humain, qui est infecté après avoir été piqué.

« Les symptômes de cette maladie se confondent avec ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, possibilité de diarrhées et douleurs articulaires », précise André Tchouatieu, médecin chez Medicines for Malaria Venture et intervenant à la formation consacrée à l’impact du changement climatique sur le paludisme, au Rwanda, en décembre 2024. Sans traitement approprié, l’infection peut s’avérer mortelle. « Dans les cas plus sévères, les patients peuvent souffrir de convulsions et de troubles neurologiques pouvant entraîner des séquelles permanentes. Pour les jeunes enfants, dont le système immunitaire est fragile, le risque létal est réel. »

Le problème est que l’Afrique subsaharienne fait face à une importante fragilité de ses systèmes de santé, à une insuffisance des maillages sanitaires et à un manque d’information des populations. À ces défis s’ajoute le développement progressif de résistances des moustiques et des parasites aux traitements et insecticides existants. « Le changement climatique rend la situation encore plus complexe », ajoute André Tchouatieu. « Ce paramètre vient redéfinir les règles du jeu. »

Une formation sur le paludisme et le changement climatique au Rwanda

Pour répondre aux défis soulevés par le climat dans la lutte contre le paludisme, L’Initiative et INES-Ruhengeri ont rassemblé les décideurs issus des PNLP de 19 pays d’Afrique subsaharienne à Musanze (Rwanda). Durant quatre jours, les participants ont suivi des sessions multidisciplinaires alliant surveillance épidémiologique et méthodes de lutte innovantes, en passant par la modélisation et la prévision climatique. L’objectif : transmettre des outils et des pratiques pour préparer les pays aux conséquences du changement climatique sur le paludisme.

Les participants ont partagé leurs expériences, discuté des défis rencontrés et échangé sur l’efficacité des initiatives mises en place dans leurs pays respectifs. Un consensus s’est dégagé autour de priorités d’action, notamment le développement de la surveillance dite intégrée, qui allie épidémiologie, météorologie et entomologie.

Le changement climatique redéfinit les dynamiques de transmission du paludisme

« Les perturbations météorologiques bouleversent les cartes de transmission : elles augmentent le risque d’épidémies dans des zones précédemment stables et les réduisent dans d’autres. Les inondations et les avancées de sécheresse modifient les conditions de développement des moustiques, ce qui oblige à une adaptation constante des stratégies de lutte », explique André Tchouatieu. Étroitement lié aux conditions météorologiques et à la biodiversité locale, ainsi qu’aux saisons, le paludisme est impacté par le changement climatique. Cyril Caminade, spécialiste en modélisation des maladies vectorielles face au réchauffement climatique, confirme les observations d’André Tchouatieu dans le deuxième épisode de la série de podcasts produite par L’Initiative à l’occasion de cette formation. Il souligne la complexité et la non-linéarité des effets climatiques sur la propagation du paludisme : le changement des conditions météorologiques peut avoir des conséquences disproportionnées et inattendues sur la propagation de la maladie.

Les catastrophes climatiques posent des défis complexes. Les vagues de chaleur peuvent avoir un effet bénéfique sur la lutte contre le paludisme et réduire les populations de moustiques, sensibles à la hausse des températures. Dans le même temps, elles peuvent entraîner le déplacement des populations, ce qui augmente les contacts entre personnes issues de différentes régions, où les souches du parasite du paludisme et les espèces de moustiques vecteurs peuvent varier. Ces mouvements humains complexifient le contrôle de la maladie et sa prise en charge. Les inondations et autres événements météorologiques extrêmes peuvent également endommager les infrastructures sanitaires et rendre l’accès aux soins plus difficile.

André Tchouatieu et l’histoire du paludisme

Qu’est-ce que le paludisme ? D’où vient-il, et comment évolue-t-il face à la crise climatique ?

Le Dr André Tchouatieu, expert chez Medicines for Malaria Venture, décrypte l’histoire, les enjeux actuels et les défis à venir dans la lutte contre cette maladie. Avec plus de 20 ans d’engagement en Afrique et à l’international, il partage un regard éclairé sur les nouvelles stratégies, notamment la chimioprévention.

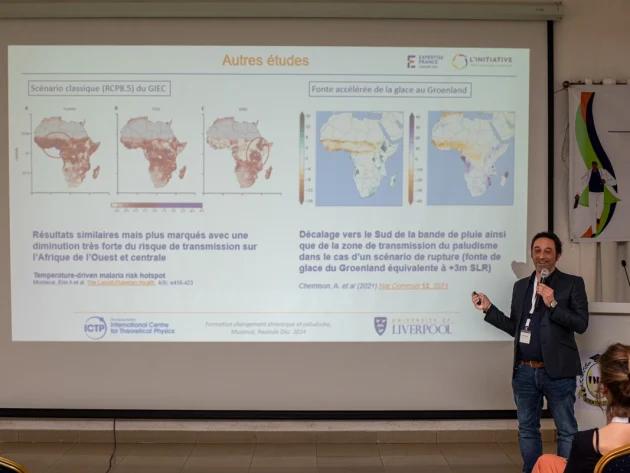

Cyril Caminade et les effets du climat

Comment le changement climatique redessine-t-il la carte du paludisme ?

Entre événements extrêmes, mobilités humaines, nouvelles résistances du moustique et bouleversements climatiques, le climatologue Cyril Caminade explore les multiples facteurs en jeu et offre un éclairage unique sur les liens entre climat et santé mondiale.

Les effets du climat sur les moustiques vecteurs du paludisme et leur environnement

La transmission du paludisme se fait surtout durant les moussons ou les périodes de pluie, d’humidité. Les précipitations créent des gîtes larvaires pour les Anopheles, qui pondent leurs œufs dans des eaux propres et stagnantes. Par exemple, dans les zones sahéliennes, la période de transmission s’étend généralement de juillet à octobre, avec l’apparition de cas cliniques – c’est-à-dire de personnes infectées par la maladie – un à deux mois après la saison des pluies.

Le réchauffement climatique transforme ces conditions environnementales – et, par extension, les stratégies de prévention et de traitement du paludisme jusque-là établies. « Les conséquences du changement climatique sont déjà perceptibles », remarque Cyril Caminade. « Sur le plateau du Katanga (République démocratique du Congo), la saisonnalité de la transmission s’est déjà décalée d’un mois. Dans la bande ouest sahélienne, des moussons exceptionnelles confirment les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avec des saisons de transmission plus longues et l’émergence de nouveaux districts touchés. »

Les variations de températures et de pluviométrie influent sur l’environnement, mais aussi sur la biologie des moustiques et des parasites. « Il faut savoir que l’Anopheles est un moustique aux caractéristiques biologiques bien spécifiques. C’est un ectotherme : il ne régule pas sa température corporelle, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux variations climatiques. La température influence directement sa fréquence de piqûre, son cycle de reproduction et la vitesse de développement du parasite à l’intérieur de l’insecte », explique le climatologue expert de l’Afrique.

Selon Cyril Caminade, une course s’engage entre la vitesse du changement climatique et l’adaptation des vecteurs et parasites. L’Anopheles a déjà démontré sa capacité d’évolution en s’installant dans les zones urbaines, autrefois peu propices à sa prolifération, ou en décalant ses horaires de repas (donc de piqûre). « Malgré d’importantes incertitudes concernant les conséquences concrètes et précises du changement climatique sur les dynamiques de transmission de la maladie, il est possible d’établir des projections en croisant climatologie et épidémiologie », indique Cyril Caminade.

Le Rwanda à l’avant-garde face du défi climatique

« Il pleut actuellement au Rwanda alors que la saison des pluies devrait être terminée depuis presque deux mois », remarque Corinne Merle, intervenante au sein de la formation et médecin en santé publique au TDR, Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales de l’OMS. Le pays est confronté à des modifications importantes dans la transmission du paludisme, particulièrement sur les hauts plateaux, zones historiquement peu touchées par la maladie. Face à cette nouvelle réalité, le Rwanda s’est positionné en modèle d’adaptation.

Les autorités rwandaises ont déployé une stratégie One Health, qui intègre simultanément les santés humaine, animale et environnementale, y compris le climat. Les responsables du PNLP, conscients des enjeux climatiques, ont rapidement déployé des mesures adaptées, par exemple le déploiement des sites sentinelles de surveillance entomologique et météorologique. Le gouvernement rwandais a parallèlement développé des politiques climatiques pangouvernementales pour aborder les questions de changement climatique. Plus récemment, en 2024, le gouvernement rwandais a mis en place un Climate Desk (bureau spécialisé), qui vise à coordonner les études axées sur l’impact du changement climatique dans le secteur de la santé.

Le rôle de la modélisation dans la lutte contre le paludisme

Les transformations climatiques rendent les trajectoires de transmission du paludisme incertaines. La modélisation, outil d’aide à la décision qui repose sur les mathématiques, permet de se projeter et anticiper les conséquences d’interventions sur l’évolution de l’épidémie. Cet outil scientifique a connu un essor lors de la pandémie de Covid-19. Il permet de prioriser des stratégies et peut être utilisé comme un instrument de plaidoyer. « Les modèles peuvent répondre à des questions précises, comme lorsqu’il s’agit de comparer l’efficacité de différents types de moustiquaires ou d’évaluer les résultats de stratégies d’intervention sous certains scénarios de changement climatique », explique Émilie Pothin, modélisatrice de maladies infectieuses au Swiss TPH, qui a également pris part à la formation au Rwanda. Ces modèles permettent aussi de dresser une carte précise des spécificités locales : moustiques, maladie, climat et résistances. En élaborant et testant différents scénarios, les chercheurs peuvent évaluer l’efficacité potentielle des interventions et concevoir des stratégies de prévention adaptées à chaque contexte.

Cependant, intégrer le changement climatique dans ces modèles scientifiques n’est pas toujours aisé. « Les modèles doivent prendre en compte le cycle biologique complet du moustique, ses interactions avec l’environnement et les dynamiques humaines », souligne la chercheuse. Température, humidité, précipitations et comportements humains influencent l’exposition aux piqûres et l’accès aux soins – ce sont autant de paramètres à croiser pour affiner les prévisions. Pour ce faire, les scientifiques collectent et analysent un large éventail de données issues d’études, d’expériences de terrain et de rapports sanitaires. Ce travail, mené en collaboration avec des acteurs locaux, est essentiel pour garantir des modèles fiables et exploitables. Plus les données sont précises, plus ces outils permettront d’anticiper les zones à risque et d’adapter les stratégies de prévention. Dans un contexte de changement climatique, la modélisation s’avère être un levier clé pour une lutte plus efficace contre le paludisme, comme l’affirme Émilie Pothin : « Les ministères de la Santé, en particulier dans les pays africains, utilisent ces modélisations comme des outils de décision et de plaidoyer pour obtenir des financements extérieurs ».

Intégrer le climat aux stratégies de lutte contre le paludisme

Les Programmes de lutte contre le paludisme doivent désormais s’équiper d’outils adaptés aux changements climatiques. Dans cette optique, le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), initiative hébergée par l’OMS, accompagne les Programmes nationaux dans l’optimisation de leurs stratégies. Corinne Merle, médecin de santé publique et épidémiologiste au département TDR, formatrice invitée à Musanze, souligne trois priorités interdépendantes : « Pour renforcer les capacités de recherche et d’intervention, il faut mettre en place des systèmes de surveillance robustes, notamment dans des zones où le paludisme n’était historiquement pas présent. En parallèle, il convient d’instaurer un système d’alerte intégrant des données climatiques pour réagir rapidement. Enfin, il est nécessaire de développer des stratégies d’adaptation optimales. » Un système efficace de lutte contre le paludisme repose ainsi sur une surveillance exhaustive (vecteurs, maladie, climat, résistance), un mécanisme d’alerte précoce et des stratégies d’adaptation évolutives.

L’élaboration de ces stratégies nécessite des modélisations ainsi que différents types de recherches. La recherche fondamentale explore des questions complexes : comment le réchauffement climatique modifie-t-il la résistance des moustiques aux insecticides ? Comment les événements météorologiques extrêmes influencent-ils la transmission du paludisme ? La recherche clinique se concentre sur le développement de solutions innovantes. De nouveaux vaccins, médicaments, moustiquaires et stratégies de contrôle vectoriel sont constamment explorés pour contrer l’évolution rapide du parasite et de son vecteur. La recherche opérationnelle prend ensuite le relais, et cherche à optimiser ces outils dans des contextes locaux spécifiques. L’objectif d’éradication du paludisme d’ici à 2030 en Afrique subsaharienne, et, à terme, son éradication mondiale reposent sur l’intensification des efforts de recherche et sur leur financement. La recherche permet de développer de nouvelles interventions, notamment pour faire face aux nouvelles difficultés que pose la maladie, comme la résistance, tout en ciblant les zones les plus à risque. De fait, la recherche permet de sauver des milliers de vies.

Corinne Merle et la place de la recherche

Face à la crise environnementale, la recherche reste un pilier essentiel de la lutte contre le paludisme.

Le Dr Corinne Merle, épidémiologiste à l’OMS, partage son regard sur l’importance d’investir dans des solutions innovantes, adaptées aux nouveaux défis climatiques. Un épisode qui éclaire le lien entre science, santé publique et résilience face aux épidémies.

Émilie Pothin et les stratégies de priorisation

La modélisation, un outil discret mais puissant pour anticiper et mieux cibler la lutte contre le paludisme.

Emilie Pothin, experte au Swiss TPH et à la Clinton Health Access Initiative, explique comment cette approche permet de simuler l’impact des interventions, intégrer les effets du changement climatique, et guider les décisions politiques. Un levier stratégique, scientifique… et de plaidoyer.

Vers une approche multisectorielle et régionale dans un monde interconnecté

« L’important est de partager les informations, comme nous l’avons fait pendant cette formation, pour s’influencer positivement et identifier les pratiques reproductibles d’un pays à l’autre », comme l’indique Corinne Merle dans son podcast. La lutte contre le paludisme s’oriente désormais vers une approche collaborative, multisectorielle et adaptative face aux défis climatiques. La rencontre de Musanze s’est d’ailleurs conclue sur plusieurs recommandations, dont le nécessaire renforcement des collaborations transversales et académiques et le partage régulier d’idées et de solutions à l’échelle panafricaine.

Les aléas climatiques alimentent la dégradation de l’environnement et génèrent des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques extrêmes, une forte insécurité alimentaire et hydrique, mais aussi des perturbations économiques et des conflits. Le changement climatique est un enjeu sanitaire majeur du XXIe siècle. « Complexe car multifactoriel, il nécessite des réponses elles-mêmes complexes et des compétences variées », souligne Jane Deuve, coordonnatrice animation et valorisation scientifique de L’Initiative, en introduction de la formation au Rwanda, s’adressant aux représentants des PNLP. Les défis combinés de la lutte antipaludique et du changement climatique appellent une approche intégrée, mobilisant « les services de météorologie, de l’éducation, de l’urbanisme ou encore de l’agriculture, mais aussi les communautés locales, les ONG. Plus qu’un défi sanitaire, le changement climatique défie notre capacité à nous entraider et à collaborer », conclut Jane Deuve, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans cette lutte collective.

Paludisme : quels défis face au changement climatique ?

Retrouvez en podcast Jane Deuve, André Tchouatieu, Cyril Caminade, Corinne Merle et Émilie Pothin, les intervenants qui ont marqués la formation sur la lutte contre le paludisme et le changement climatique, au Rwanda, te qui vont en disent plus sur la situation actuelle et les enjeux à venir.