Paludisme à Djibouti : contrôler la propagation

Nasserdine Papa Mze revient sur la mission menée auprès du laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti pour former les techniciens à l’utilisation d’outils diagnostics fiables pour lutter efficacement contre le paludisme. Pour ce faire, un séquenceur a été acquis, dans le cadre de la subvention du Fonds mondial, afin de mettre en œuvre des protocoles de séquençage du parasite, adaptés à l’étude de surveillance d’efficacité thérapeutiques des traitements antipaludiques. Suite à une demande d’appui formulée en 2021 par le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) de Djibouti auprès de L’Initiative , il s’agissait de former les équipes du CHU de Djibouti à la réalisation de ces protocoles de séquençage.

Qu’est-ce qui a déclenché la mise en œuvre de cet appui à Djibouti ?

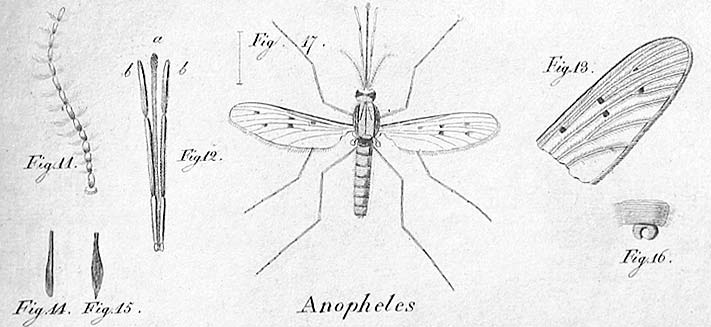

À Djibouti, le paludisme est un problème de santé publique. Pourtant, jusque très récemment, le pays ne disposait pas des instruments nécessaires à la réalisation d’un diagnostic et d’une surveillance palustres efficaces. Pour ce faire, un séquenceur a été acquis afin de mettre en œuvre des protocoles de séquençage du parasite, adaptés à l’étude de surveillance d’efficacité thérapeutiques des traitements antipaludiques. Le séquençage ADN permet en effet d’identifier les résistances. Lorsque l’on séquence les gènes du parasite, on en observe les mutations et il est possible d’interpréter les résistances des souches au médicament.

Quels étaient les objectifs de cette mission ?

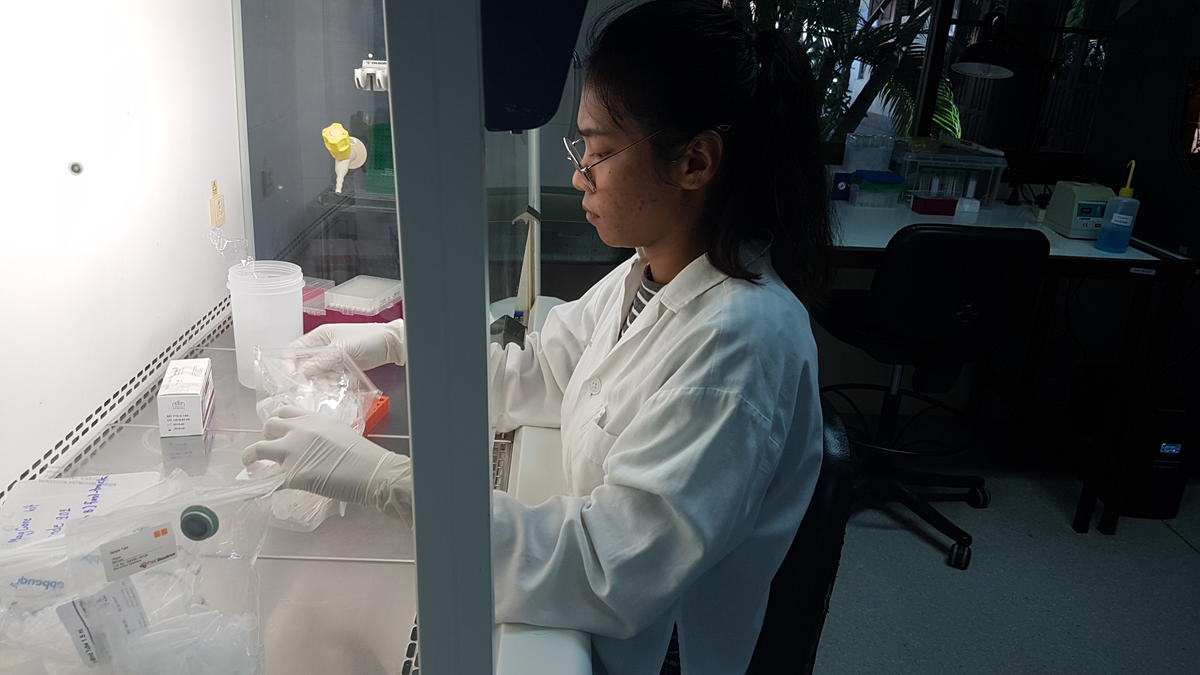

Il s’agissait de former les équipes du CHU de Djibouti à la réalisation de ces protocoles de séquençage, puis à la lecture des séquences obtenues. J’ai mis en œuvre cette formation en trois temps. Tout d’abord, familiariser les techniciens à la biologie moléculaire et à l’extraction parasitaire, puis mettre en œuvre les protocoles de séquençage et enfin interpréter les séquences obtenues. Entre avril 2023 et mars 2024, cinq techniciens ont été formés avec succès. Ils pourront eux-mêmes former d’autres techniciens et transmettre leurs compétences. Cette mission va contribuer à une meilleure surveillance et à un meilleur contrôle de la propagation du paludisme à Djibouti.

Par ailleurs, les données obtenues grâce à ces séquençages permettent de combler un manque d’informations important quant à la circulation des souches parasitaires résistantes, ou l’efficacité des molécules médicamenteuses. Aucune étude n’avait été menée depuis 2006 à Djibouti. Nous avons également découvert une toute nouvelle mutation, jamais encore observée dans le monde. Nous ne savons pas si cette mutation est liée à une résistance, mais cela tend à montrer que les résultats obtenus sont d’une grande qualité scientifique.

.

Que vont permettre ces résultats ?

Ces résultats ont fait l’objet d’une restitution publique au CHU de Djibouti. Grâce à ces derniers, il sera désormais possible de réaliser un diagnostic correct et donc d’envisager le traitement adéquat. Il n’y aura plus de détections erronées et de faux négatifs par exemple. La surveillance pourra être plus effective et les politiques publiques sanitaires pourront faire le choix du traitement le plus adéquat. D’ailleurs, au vu des résultats de cette étude, nous recommandons aux autorités sanitaires djiboutiennes des ajustements dans la stratégie antipaludique actuelle.

Comment le changement climatique peut-il affecter la lutte contre le paludisme ?

À Djibouti, comme partout dans le monde, le changement climatique – à travers les événements extrêmes qu’il occasionne, comme les tsunamis (conséquences de séismes) ou les inondations – a des incidences sur la vie des moustiques. Les précipitations et l’humidité créent des conditions favorables au développement des larves et améliorent leur taux de survie, ce qui contribue à une prolifération des moustiques. La température peut également avoir un impact sur le taux de piqûres. Le moustique étant le principal vecteur du parasite responsable du paludisme, il y aura sans aucun doute des répercussions et une influence directe du climat sur la transmission de la maladie. Au-delà, le changement climatique pourrait aussi occasionner des mutations du parasite. Cela risque de modifier l’ensemble des données dont nous disposons jusqu’à présent, et à partir desquelles nous travaillons, pour lutter contre le paludisme.