Comprendre la réduction des risques et la thérapie de substitution aux opiacés

Les politiques publiques en matière de drogues ont longtemps oscillé entre répression et injonction au sevrage, à l’abstinence. Face à la réalité complexe des usages et aux pandémies de VIH, d’hépatites virales et de tuberculose, une autre logique a émergé : pragmatique, centrée sur la protection de la vie et des droits.

La Réduction des Risques (RdR), avec le renfort de la Thérapie de Substitution aux Opiacés (TSO), n’est pas une simple recette technique — elle est le fruit de choix de santé publique pour sauver des vies. En Côte d’Ivoire, ces approches prennent corps dans le quotidien du projet Ya-Fohi, héritier d’un travail initié depuis 2015, porté aujourd’hui par Espace Confiance avec le soutien de L’Initiative.

Origines et sens d’une stratégie qui sauve

La RdR est née au tournant des années 1980, quand l’épidémie du VIH a confronté le monde à une évidence : tant que l’usage de drogues existe, il faut minimiser ses conséquences sanitaires et sociales, sans en exiger l’arrêt immédiat. A ce titre, la TSO propose de remplacer les opiacés illicites par une molécule prescrite et suivie médicalement. Ainsi, cette stratégie construit un pont entre les lieux de consommation et le soin — elle ramène dans le champ de la santé des personnes que la marginalisation et la stigmatisation avaient exclues.

Sur le terrain ivoirien, comme le rappelle le Dr Zahoui Feriole, médecin coordinateur du Centre d’Accompagnement et de Soins en Addictologie (CASA) d’Abidjan : « La réduction des risques est une politique qui vise à réduire les dommages liés à l’usage de drogues, comme les infections au VIH et à la tuberculose, très prévalentes parmi les Personnes Usagères de Drogues (PUD) en Côte d’Ivoire. Cette approche existe ici, depuis 2015, pour diminuer le foyer infectieux que représente cette population. » En d’autres termes, il s’agit de diminuer la charge collective de l’épidémie en répondant aux besoins concrets des personnes.

La RdR : des outils concrets, des effets mesurables

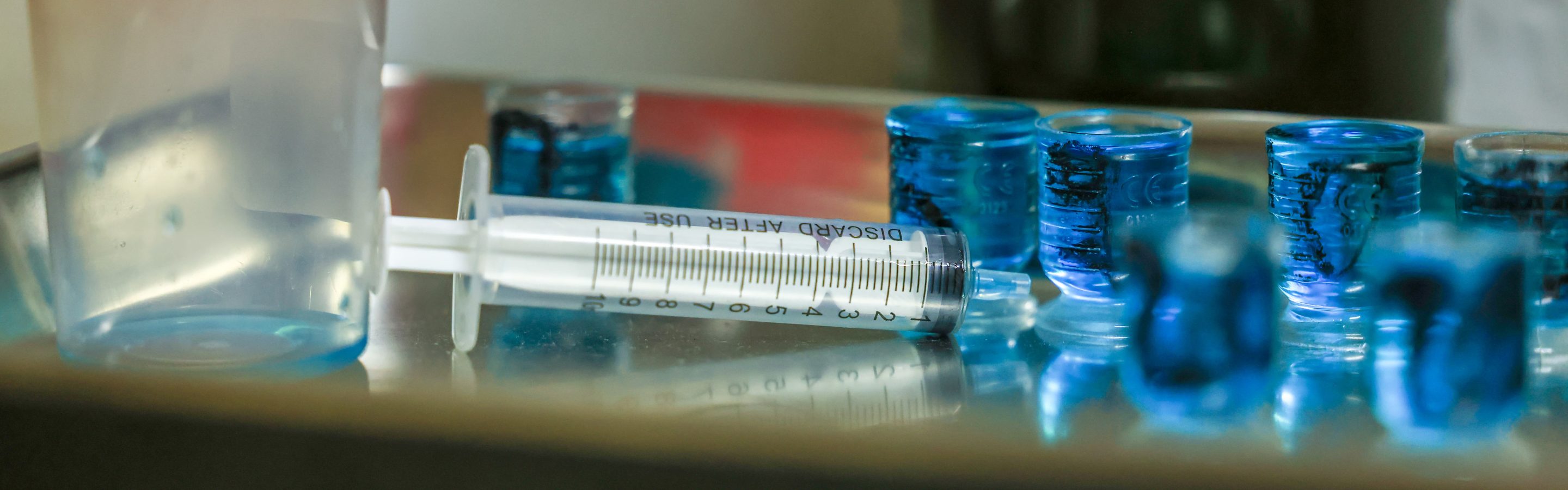

La RdR refuse l’abstraction. Sur le terrain, elle se traduit par des dispositifs concrets : distribution et échange de matériel d’injection stérile, kits de prévention, accès simplifié au dépistage, aux consultations, et surtout mobilisation de pairs éducateurs — ces anciens ou actuels usagers formés pour devenir des relais de confiance. Ces actions visent d’abord à réduire la transmission sanguine du VIH et de l’hépatite C, à briser l’isolement et à créer des voies d’accès vers le soin.

Les impacts sont tangibles. Pour exemple, dans le cadre du projet Ya-Fohi soutenu par L’Initiative en Côte d’Ivoire, la prévalence du VIH parmi les personnes usagères de drogues est passée de 9,8 % à 2 % — une transformation qui s’explique par des dépistages réguliers, la fourniture de matériel stérile et la construction progressive d’un lien de confiance. À plus large échelle, des études internationales montrent aussi d’importantes baisses de nouvelles infections chez les participants aux programmes d’échange de seringues.

L’objectif de la RdR est là : faire reculer les maladies, en luttant contre la marginalisation pour laisser la place aux soins.

La TSO comme renfort de la RdR : stabiliser pour soigner et réinsérer

La TSO s’intègre au sein de la stratégie de RdR. Elle consiste à substituer aux opiacés illicites une molécule prescrite (méthadone ou buprénorphine) qui stabilise, évite les pics et les creux propres aux usages incontrôlés et réduit les pratiques à risque. Autrement dit, la TSO crée les conditions médicales et sociales pour que la personne puisse accéder régulièrement aux soins, suivre un traitement, et envisager un nouveau souffle de vie.

« Le traitement de substitution aux opiacés fait partie des piliers de la RdR. En Côte d’Ivoire, c’est la méthadone : elle répond à la demande d’aide au sevrage et stabilise la vie des bénéficiaires », explique le Dr Zahoui Feriole.

Sur le terrain du projet Ya-Fohi, la méthadone est délivrée quotidiennement à un groupe suivi ; la stabilité ainsi retrouvée constitue souvent la condition d’une réinsertion : certains bénéficiaires reprennent un travail, renouent des liens familiaux, et sortent progressivement des situations de grande précarité. Au plan sanitaire, la TSO réduit le risque de transmission du VIH et de la tuberculose en favorisant l’accès aux centres de dépistage et de traitement, et diminue la mortalité liée aux overdoses.

Frédéric, ancienne PUD, résume cette bascule : « La TSO, pour moi, ça a été une nouvelle vie. Je peux penser à ma santé, à mes projets. »

Pourquoi cibler les Personnes Usagères de Drogues ?

La logique est simple et puissante : cibler un groupe qui concentre une forte incidence de maladies infectieuses permet d’infléchir la circulation des pathogènes dans l’ensemble de la population, tout en permettant de dépister et soigner chaque individu, y compris les plus marginalisés – il y a donc un bénéfice individuel et un bénéfice en santé publique. Les PUD cumulent en effet des facteurs de vulnérabilité — conditions de vie précaires, absence de logement stable, malnutrition et marginalisation sociale — qui accroissent leur exposition au VIH, à la tuberculose et aux hépatites. La stigmatisation et la marginalisation fonctionnent comme de puissantes barrières à l’accès aux soins ; les interventions ciblées cherchent précisément à les abattre.

En protégeant les personnes les plus exposées, on protège ces individus et toute la société.

Ya-Fohi : déployer l’approche en Côte d’Ivoire

Depuis son lancement, le projet déploie des actions concrètes et coordonnées : au CASA d’Abidjan, point fixe de prise en charge holistique, se conjuguent dépistage, TSO et soutien psychosocial. En maraudes quotidiennes, des pairs éducateurs sillonnent les ghettos pour distribuer des kits, informer et orienter. Par exemple, à San-Pédro, des séances de sensibilisation et des tests rapides rapprochent la prévention du quotidien des personnes.

Sur le terrain ivoirien, la TSO est présente mais très rare — une file active de bénéficiaires reçoit quotidiennement une dose de méthadone et un suivi médical et psychologique. Mais l’expérience révèle aussi les fragilités : les procédures d’importation et d’approvisionnement de la méthadone peuvent créer des ruptures de stock, et l’extension géographique du dispositif exige des formations supplémentaires pour personnels de santé, agents communautaires et forces de l’ordre. L’appropriation locale, portée par Espace Confiance et ses partenaires (APROSAM, ASAPSU, ENDA Santé), est au cœur de la stratégie : c’est elle qui permet la pérennisation et la duplication du modèle dans d’autres régions, mais reste dépendante de la disponibilité des intrants.

Une stratégie de santé publique et de dignité

La RdR est d’abord une stratégie d’humanité : elle protège la vie, restaure la dignité et ouvre des voies vers un nouveau départ. Son efficacité – dont celle de la TSO – est documentée, ses bénéfices sanitaires mesurables, et sa mise en œuvre — lorsqu’elle est pensée avec les communautés — transforme la relation entre les usagers et le système de santé. Ya-Fohi illustre cette logique : par la combinaison d’actions pragmatiques, de pairs éducateurs engagés et d’un accompagnement holistique, il montre qu’il est possible de réduire la transmission du VIH, des hépatites virales et de la tuberculose tout en redonnant une place à celles et ceux si souvent oubliés.

Pour voir ces approches en action et prolonger cette lecture, découvrez le reportage sur le projet Ya-Fohi : des images qui rendent tangible ce que les mots tentent d’expliquer.