L’Organisation mondiale de la Santé considère que la moitié de la population mondiale est exposée au risque de paludisme. En 2023, près de 600 000 décès ont été imputés à cette maladie provoquée par un parasite que transmettent certains moustiques.

Si l’éradication de cette pandémie demeure l’ambition partagée par les instances sanitaires mondiales, elle est aujourd’hui freinée par plusieurs phénomènes : la stagnation des investissements, la résistance croissante aux insecticides et aux antipaludiques, un déclin de l’efficacité des tests de diagnostic rapide (TDR) en raison de l’apparition de mutations du moustique, l’arrivée de nouvelles espèces et le changement climatique. En dépit d’une réduction sensible de la charge mondiale de morbidité palustre au cours des deux dernières décennies, la pandémie de paludisme demeure très active, en particulier sur le continent africain.

Nous combattons le paludisme sur tous les fronts

Le paludisme pose d’importants défis à la communauté mondiale. L’Initiative participe à la riposte en apportant un soutien technique et financier, afin de renforcer l’impact des programmes financés par le Fonds mondial. Nous nous mobilisons à toutes les échelles du combat : surveillance (appui aux laboratoires nationaux pour suivre l’efficacité thérapeutique), prévention (sensibilisation à l’utilisation des équipements répulsifs, généralisation de l’accès au diagnostic, accès à la chimio-prévention) ; traitements (amélioration de l’accès aux médicaments antipaludiques) ; recherche opérationnelle (financement de projets innovants stratégiques et techniques) ; accès aux soins des populations vulnérables (soutien ciblé aux femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans).

L’Initiative apporte sa contribution à l’effort collectif pour atteindre les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme : réduire d’au moins 90 % l’incidence de la maladie et la mortalité palustre d’ici 2030 par rapport à 2015.

Notre approche est globale : sanitaire et environnementale

Le paludisme est l’une des maladies les plus sensibles au changement climatique. En effet, les variations de températures et de pluviométrie affectent significativement la saisonnalité de la transmission, la densité, la distribution et le comportement des vecteurs. Elles redéfinissent aussi largement le périmètre des zones palustres endémiques. Des facteurs locaux, tels que les caractéristiques des différentes espèces de moustiques, l’immunité des personnes infectées, les mouvements de population, la résistance des parasites aux médicaments, les changements environnementaux (comme l’utilisation des sols) sont aussi déterminants pour comprendre l’impact potentiel du changement climatique.

Adopter une approche One Health

Appliqué à la lutte contre le paludisme, le concept de One Health (Une seule Santé) implique de prendre en compte les interactions complexes entre les êtres humains, les animaux, les moustiques vecteurs de maladies et leurs parasites, mais également l’écosystème dans lequel nous co-évoluons. Pour apporter une réponse opérationnelle au défi du changement climatique, L’Initiative a organisé au Rwanda une formation destinée aux Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme de 19 pays d’Afrique. Une semaine portée par des formateurs experts de leur domaine qui aussi donné la parole aux pays pour favoriser le partage d’expérience. Une façon d’engager la collaboration et d’en tracer les perspectives par-delà les frontières.

Nous accentuons notre soutien à la recherche

L’Initiative soutient des programmes de recherche opérationnelle et l’innovation en termes de prévention, de diagnostic et de prise en charge du paludisme. Cet investissement est crucial, notamment pour relever le défi de la pharmaco-résistance croissante des parasites et de l’émergence de la résistance des es moustiques aux insecticides , soutenir des approches innovantes de prévention de la maladie mais aussi pour anticiper les répercussions du changement climatique sur la propagation et l’évolution de la maladie.

C’est pourquoi nous lançons, chaque année depuis 2018, des appels à projet dédiés à la recherche opérationnelle, celui de 2025 ciblant notamment les résistances aux antipaludéens.

Renforcer la prévention du paludisme chez les moins de 5 ans

Après un peu plus d’une décennie de déploiement, la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) a formidablement contribué à réduire la prévalence de la maladie chez les nourrissons et les jeunes enfants, premières victimes de la pandémie. L’OMS recommande cette stratégie qui consiste à administrer une combinaison de médicaments antipaludiques aux enfants entre 3 et 59 mois durant la saison où le risque lié à la transmission du paludisme est le plus élevé.

Alors qu’elle a contribué à sauver des millions de vies, la CPS n’est cependant pas encore assez répandue. Pire, elle est aujourd’hui menacée par le retrait des financements des Etats-Unis, qui ont été un financeur important dans la mise en œuvre de cette stratégie. A L’Initiative, nous continuons de soutenir des projets de recherche qui ambitionnent d’accélérer son déploiement et d’optimiser son utilisation. C’est par exemple le cas d’un projet porté par l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) du Burkina Faso, qui vise à dépister et traiter l’entourage direct (vivant sous le même toit) des enfants recevant un traitement préventif, pour en optimiser l’efficacité.

L’émergence d’un vaccin antipaludique

Depuis octobre 2022, les premiers vaccins contre le paludisme (RTS,S et R21) sont recommandés chez les enfants. Il s’agit d’une avancée majeure, malgré des difficultés de mise en œuvre importantes, liées notamment à un schéma à 4 injections. Le déploiement de ces nouveaux outils préventifs demeure porteur d’espoir, surtout quand il est associé à d’autres stratégies – une étude a notamment mis en évidence une réduction drastique du paludisme et de sa mortalité lorsque la vaccination est associée à la chimio-prévention saisonnière . Dans ce cadre, L’Initiative soutient un projet porté par Epicentre au Tchad visant à montrer l’acceptabilité, la faisabilité et le coût d’une distribution du vaccin par les agents de santé communautaires préposés à la CPS.

Cette avancée renforce notre détermination à soutenir l’ensemble des mesures qui permettent d’éviter la propagation du paludisme (lutte antivectorielle, prophylaxies, vaccins) tout en garantissant l’accès à une prise en charge adéquate en cas d’infection.

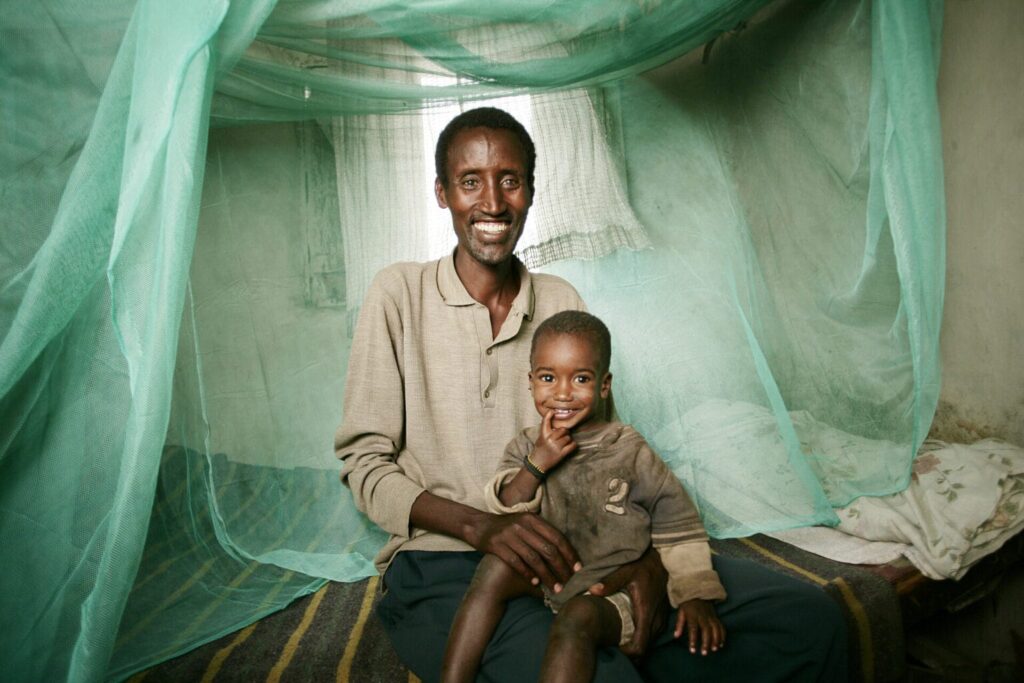

La lutte antivectorielle : un maillon essentiel dans la lutte contre le paludisme

Malgré les progrès, le paludisme reste un lourd fardeau sanitaire. À ce dernier s’ajoutent de nouveaux défis, comme la résistance croissante des moustiques aux insecticides, qui impliquent une révision des stratégies de lutte existantes. Dans le cadre du projet « Prévenir le paludisme », le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) a mis au point TrapNet, un dispositif de prévention du paludisme innovant développé avec le soutien de L’Initiative et dont les premiers lieux de déploiement-test du projet se situent à Korhogo et à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Protéger les populations vulnérables, notamment en Afrique subsaharienne

Le continent africain paye le plus lourd tribut à la pandémie de paludisme. La quasi-totalité (95 %) des 597 000 décès attribués à cette maladie ont été enregistrés dans cette région. C’est par conséquent vers les pays de ce continent que L’Initiative oriente la majeure partie de ses interventions en faveur de la lutte contre le paludisme, même si l’Asie du Sud-Est n’est pas oubliée. L’Initiative soutient en effet fidèlement depuis 2013 les efforts d’élimination du paludisme dans cette zone du monde, qui a subi en premier chef l’apparition de résistances majeures aux antipaludéens à base d’artémisinine.

Les enfants, premières victimes du paludisme

A mourir, ce sont en grande majorité des enfants de moins de 5 ans (76 %). Les femmes enceintes sont aussi très exposées, avec des risques majeurs d’anémie sévère, voire mortelle, et des conséquences sur les fœtus (retard de croissance in utero), voire sur les nouveaux-nés (faible poids à la naissance).

C’est la raison pour laquelle nous soutenons plusieurs programmes ciblés vers ces publics, à l’instar d’un projet au Bénin qui vise à promouvoir une approche communautaire pour surveiller et prévenir le paludisme chez les populations vulnérables, du projet de réduction de la mortalité du paludisme chez les jeunes enfants à Madagascar, grâce à la livraison communautaire de l’artésunate rectal (thérapie « passerelle » qui donne le temps aux cas sévères d’arriver aux centres de santé où ils auront une prise en charge adéquate) ou encore du projet de l’organisation Reach Out, qui œuvre dans les zones du Cameroun touchées par la guerre civile, qui vise à favoriser l’accès à une prise en charge adéquate aux personnes déplacées internes.